Was ist Pacing?

Einleitung zum Thema Pacing

Pacing ist eine Methode, um die eigene Energie bewusst zu managen und Überlastung zu vermeiden. Besonders bei Fatigue, wie sie bei ME/CFS oder anderen chronischen Erkrankungen auftritt, kann Pacing helfen, Rückfälle zu verhindern und die verfügbare Energie stabil zu halten. Dabei werden Aktivitäten so geplant und dosiert, dass die persönliche Belastungsgrenze nicht überschritten wird.

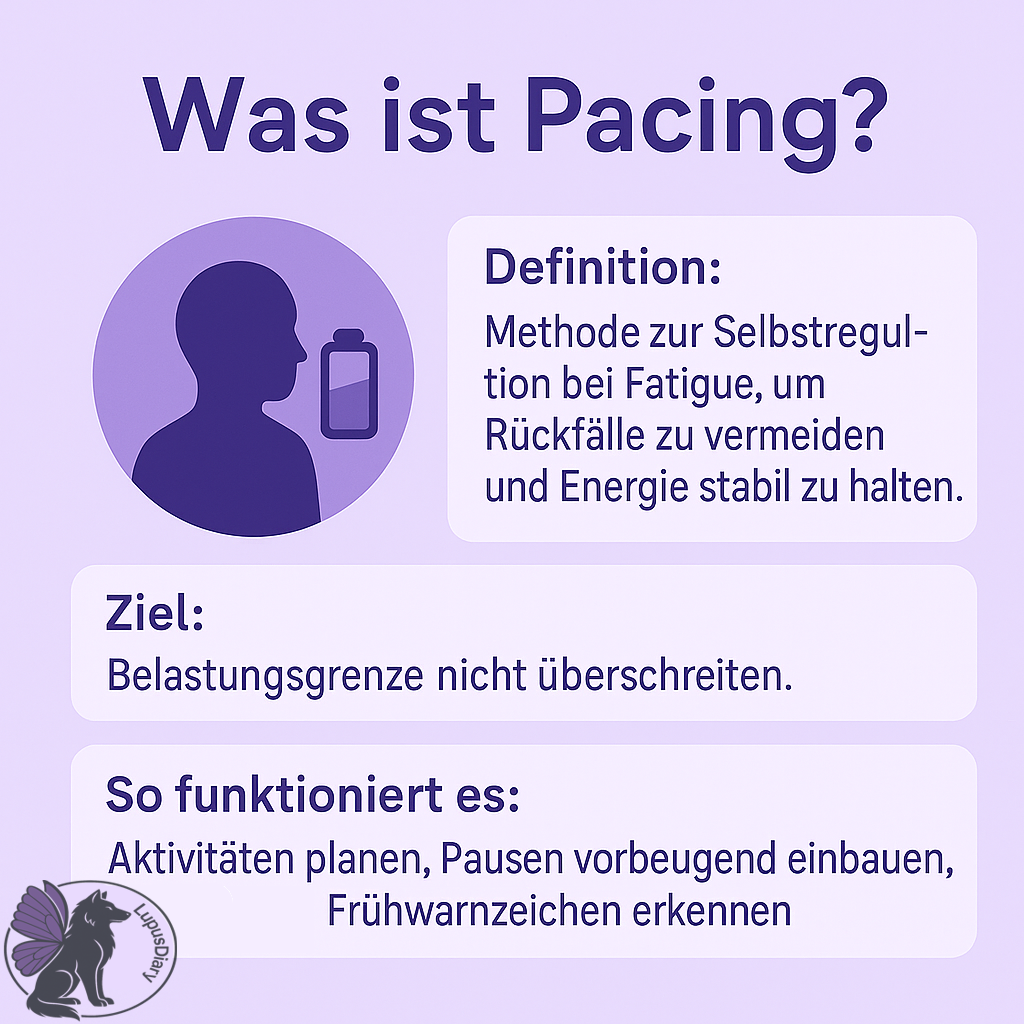

Was ist Pacing

Pacing ist eine Form der Selbstregulation, die darauf abzielt, bei Fatigue unterhalb der eigenen Belastungsgrenze zu bleiben. Ziel ist es, die Symptome stabil zu halten und Rückfälle zu vermeiden. Dazu gehört, Aktivitäten bewusst zu planen, regelmäßige Pausen vorzubeugen und frühzeitig auf Warnsignale des Körpers zu reagieren.

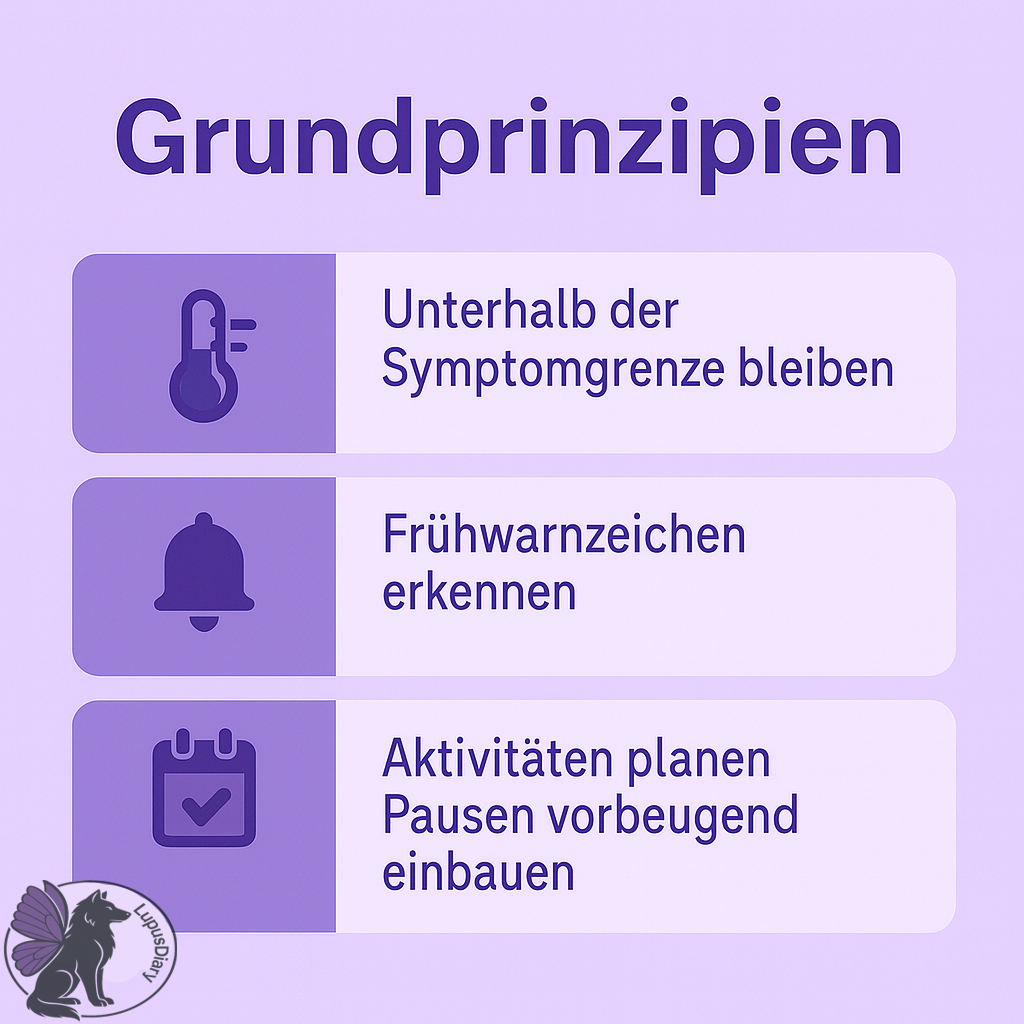

Grundprinzipien des Pacings

Beim Pacing ist es entscheidend, die eigene Belastung unterhalb der Symptomgrenze zu halten. Frühwarnzeichen wie zunehmende Erschöpfung oder Konzentrationsschwierigkeiten sollten frühzeitig erkannt werden. Eine vorausschauende Planung von Aktivitäten hilft, Überlastung zu vermeiden. Pausen werden nicht nur bei Erschöpfung, sondern auch vorbeugend eingeplant, um die Energie möglichst konstant zu halten.

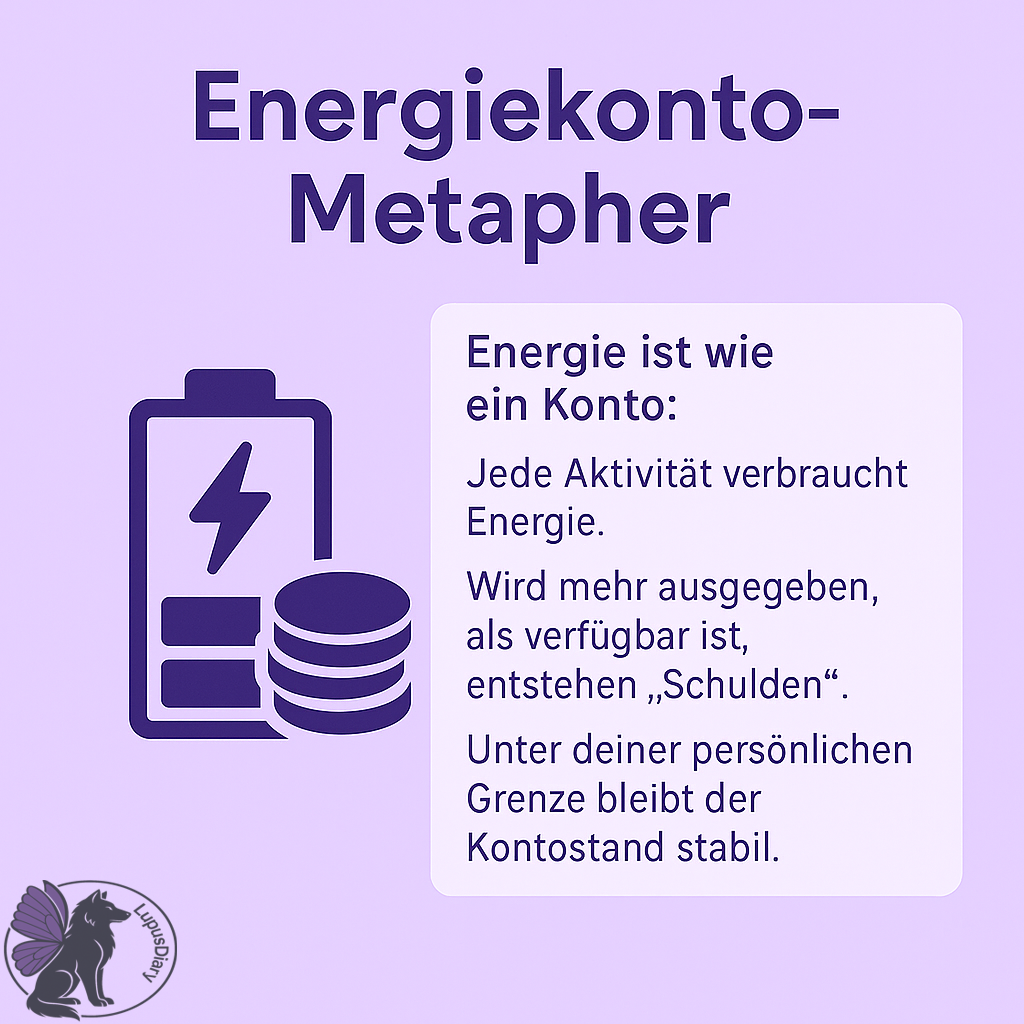

Energiekonto-Metapher beim Pacing

Zur Veranschaulichung wird beim Pacing oft das Bild eines Energiekontos verwendet. Jede Aktivität kostet Energie, ähnlich wie eine Abbuchung vom Konto. Wird mehr Energie verbraucht, als zur Verfügung steht, entstehen Defizite, die sich nur schwer ausgleichen lassen. Bleibt man hingegen unter der persönlichen Belastungsgrenze, bleibt der „Kontostand“ stabil und die Erholung gelingt leichter.

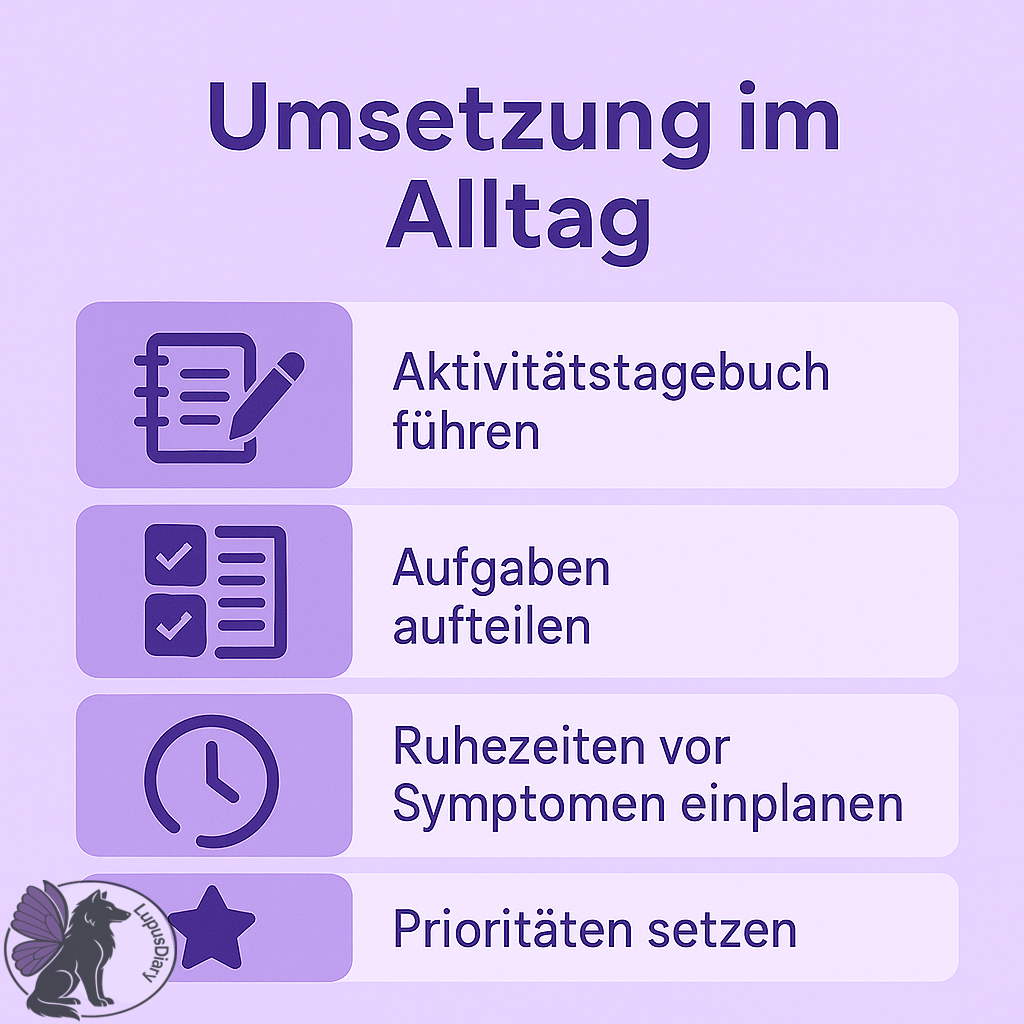

Umsetzung im Alltag von Pacing

Im Alltag bedeutet Pacing, die eigenen Grenzen genau zu kennen und den Tagesablauf entsprechend zu gestalten. Ein Aktivitätstagebuch kann helfen, Muster zu erkennen und die Belastungsgrenze besser einzuschätzen. Aufgaben werden in kleinere Schritte aufgeteilt und Ruhezeiten bewusst vor dem Auftreten von Symptomen eingeplant. Durch das Setzen klarer Prioritäten lässt sich vermeiden, dass zu viel Energie für weniger wichtige Tätigkeiten verbraucht wird.

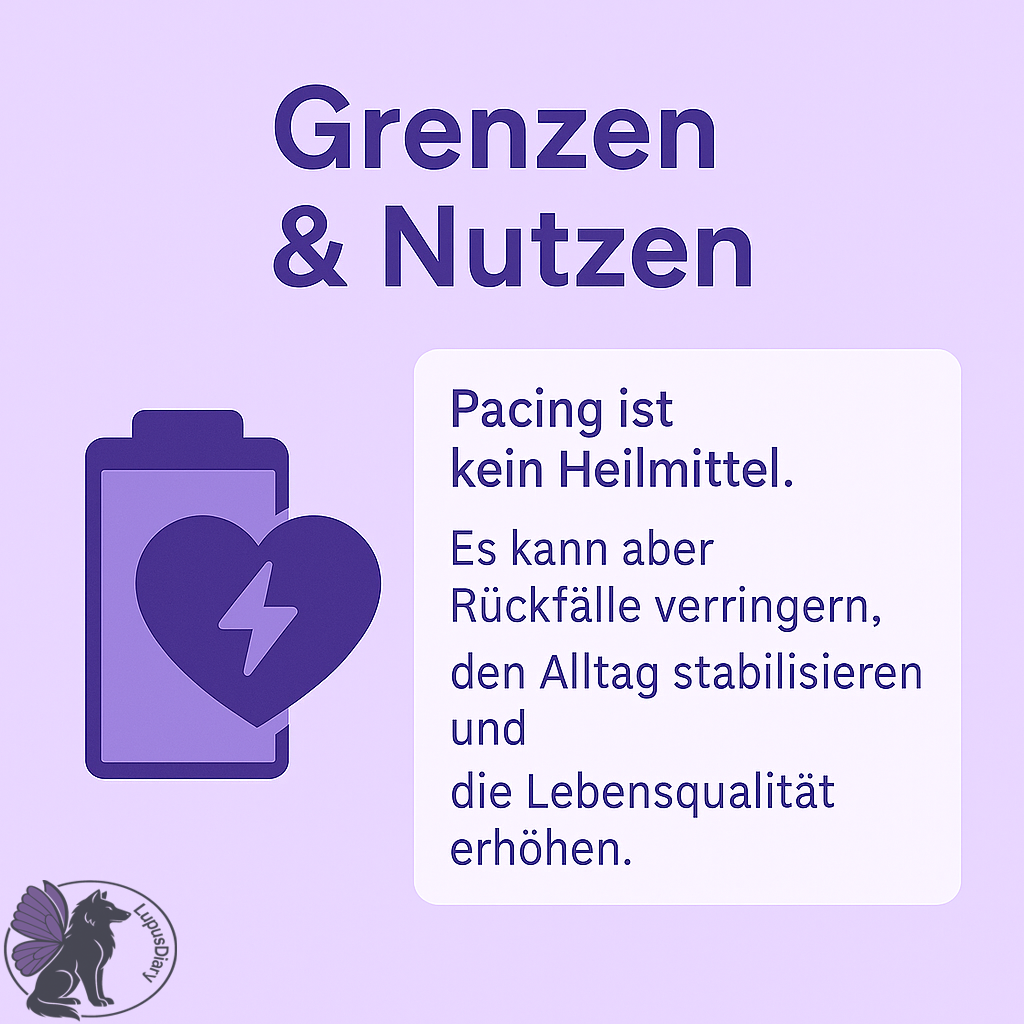

Grenzen und Nutzen von Pacing

Pacing ist kein Heilmittel, kann jedoch helfen, Rückfälle zu verringern und den Alltag stabiler zu gestalten. Es ermöglicht, die vorhandene Energie gezielter einzusetzen und dadurch die Lebensqualität zu erhöhen. Entscheidend für den Erfolg ist eine aufmerksame Selbstbeobachtung und die Bereitschaft, Routinen immer wieder an die aktuellen Möglichkeiten anzupassen.

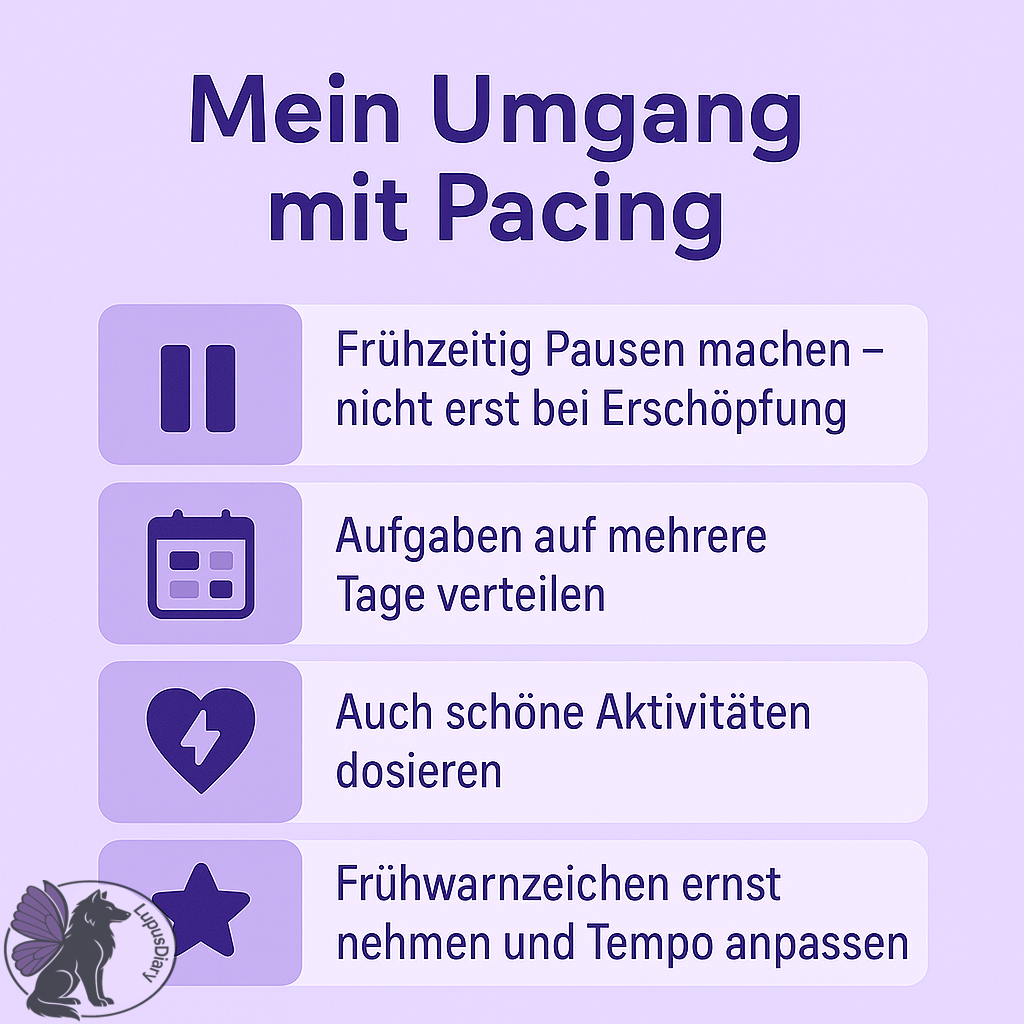

Mein Umgang mit Pacing

Für mich bedeutet Pacing, Pausen frühzeitig einzuplanen und nicht erst zu reagieren, wenn die Erschöpfung bereits stark ist. Ich verteile größere Aufgaben auf mehrere Tage und dosiere auch angenehme Aktivitäten bewusst, da sie ebenfalls Energie kosten. Frühwarnzeichen nehme ich ernst und passe mein Tempo entsprechend an, um Rückfällen vorzubeugen. Dennoch gehe ich manchmal moderat über meine Grenzen, achte anschließend aber auf ausreichende Ruhepausen. So bringe ich meinem Körper bei, dass es kein festes Limit gibt, sondern die Belastbarkeit in einem gewissen Rahmen erweiterbar ist.

Fazit zu Pacing

Pacing ist eine wirkungsvolle Methode, um die vorhandene Energie gezielt einzusetzen und Rückfälle zu vermeiden. Es erfordert Aufmerksamkeit, Selbstbeobachtung und eine ehrliche Einschätzung der eigenen Belastungsgrenzen. Wichtig ist, diese Grenzen im Alltag zu respektieren, um langfristig stabil zu bleiben. Gleichzeitig kann es in manchen Situationen sinnvoll sein, die eigenen Möglichkeiten leicht auszudehnen – jedoch immer bewusst und mit ausreichender Erholung im Anschluss. So lässt sich die Balance zwischen Schonung und Aktivität finden und Schritt für Schritt ein stabilerer Alltag gestalten.

Weitere Bewältigungsstrategien zur Fatigue

Neben Pacing kann auch die GET (Graded Exercise Therapy) helfen, besser mit primärer und sekundärer Fatigue umzugehen.

👉 Hier klicken, um zum Artikel zu gelangen

Weitere Strategien zur Krankheitsbewältigung

Suchst du nach praxiserprobten Methoden, um besser mit deiner Erkrankung umzugehen?

👉 Hier klicken, um alle meine Artikel zur Krankheitsbewältigung zu sehen